ありがとうダイブ&ラ・ボンバタイムご報告

10/13(日)いいお天気といい海況に恵まれて無事に開催いたしました。

ご参加いただいた皆様ありがとうございました。

少しですが写真を掲載します。楽しい雰囲気ががんがん伝わっていくといいのですがー!!

参加いただいた方がFacebookにそれぞれ写真アップしてくださっていますので、

どうぞそちらもあわせてご覧ください。

写真協力:toru、パイン、塚元さん

※最後になりますが、このホームページは10月をもって終了となります。

ラ・ボンバのFacebookページは残る予定です。

長い間ご覧くださいましてありがとうございました。

ご予約お勧め日

おかげさまでありがとうダイブのご予約は定員に達しましたので、

ご予約締め切らせていただいております。

10/27までの空き状況をご案内いたしますので、

これからご予約お考えの方、参考にされてください。

9月

9/8(日) 空きございます。

9/11~9/14 空きございます。

9/15、9/16 若干名空きございます。

9/17~9/19 空きございます。

9/21~9/24 空きございます。

9/27、9/28 空きございます。

9/30(月) 空きございます。

10月

10/2~10/7 空きございます。

10/12(土) 空きございます。

10/15,10/16 空きございます。

10/25,10/26 空きございます。

10/27(日) 若干名空きございます。

※記載のない日付はファンダイブの開催がありません。

9/4時点での状況となります。ご希望に添えない時もございますのでご了承ください。

ご挨拶

1988年に鹿児島にやってきました。

はや26年経ち、自分もじいちゃんになったので、鹿児島のラ・ボンバ終わることにしました。

ながいこと皆様にはお世話になりました。

また、可愛がっていただいて感謝以外には何もありません。

本当にありがとうございました。

終わりは2024年10月27日です。

どうぞそれまで遊んでください。

よろしくお願いいたします。

安藤 徹

初夏の海

桜が散って5月に入るとだんだん夏が近づいてきているせいでウキウキしてきます。

海の中にも季節はあります。

初夏の海は子育ての季節!

坊津ではクマノミの卵を目にしたり、イカの産卵シーンに出逢えたり。

様々な生命の誕生を間近で感じることができる特別なダイビングシーズンです。

よく見る魚のいつもと違った行動に気づいたら、もしかしたら子育てと関係しているかもしれません。

是非観察してみてください。

☆2023年クリーナップ活動報告☆

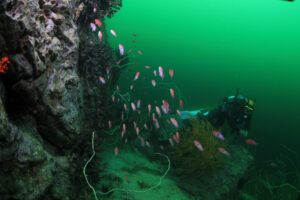

今年もクリーンナップ活動をビーチ、水中の2か所で行ってきました。

沢山あるゴミを回収できるのはわずかかもしれませんが、積み重ねが大切ではないかと考えて

毎年行っています。

今年もたくさんの方にご参加いただきましてありがとうございました。

これからの寒い時期はなかなか実施も難しくはなりますが、海に来なくても

身近にある目についたゴミを拾うことで環境について考える機会を設けてみてもいいですね。

写真今年の活動風景です。開催順ではございません。ご了承ください。

きれいな海をいつまでも・・・

11月クリーンナップデイのご案内

11月のクリーンナップデイのご案内です。

11/18(土)

10時坊津スノーケリング&スクーバダイビングパーク集合です。

今回はビーチメインの開催になります。

参加ご希望の方は事前にご予約お願いいたします。

※ビーチクリーンナップは1時間ほどの開催となります。

当日はパークの利用料が無料となりますので、クリーンナップ終了後はスノーケリング等

で楽しんでいただくのも自由です。

水温が少しさがり、透明度が上がっていくこの季節の海が私は大好きです。

2023年クリーンナップ活動開始!

今年も早速ビーチクリーン実施しました!

沢山のゴミが流れ着いたビーチも、こんなにスッキリ♪

女性二人での実施にも関わらず、これだけのゴミを集めてくれました。

お疲れ様でした。

この日は「発酵ラー油」作りのワークショップも開催。

クリーンナップ後に暖かい豚汁のランチに自家製ラー油を添えて温まったようです。

冬もアウトドアが楽しいですね!

今年もできる限り毎月一回開催していく予定です。

沢山の方々のご参加お待ちしております。

どうぞよろしくお願いします。

透明度がいい季節です

陸上はすっかり秋になり、コスモスが道端にゆれていますね。

だんだんと冬支度ですが・・・

そんな秋は透明度がとてもよくなります。

水温が少しずつ低下するにつれて、プランコトンが減っていくからではないかと

思われますが、まだまだ暖かく、澄んだ水中は快適です。

秋のダイビングお勧めですよ!

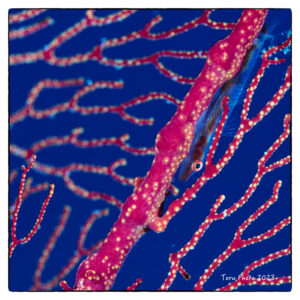

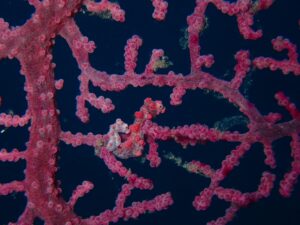

写真はマーク撮影 透明がようてもついマクロ狙いになってしまうのは仕方ないですよね~

水中ワイド写真の構図についての考察 2022.9.19

表記の件について記す。

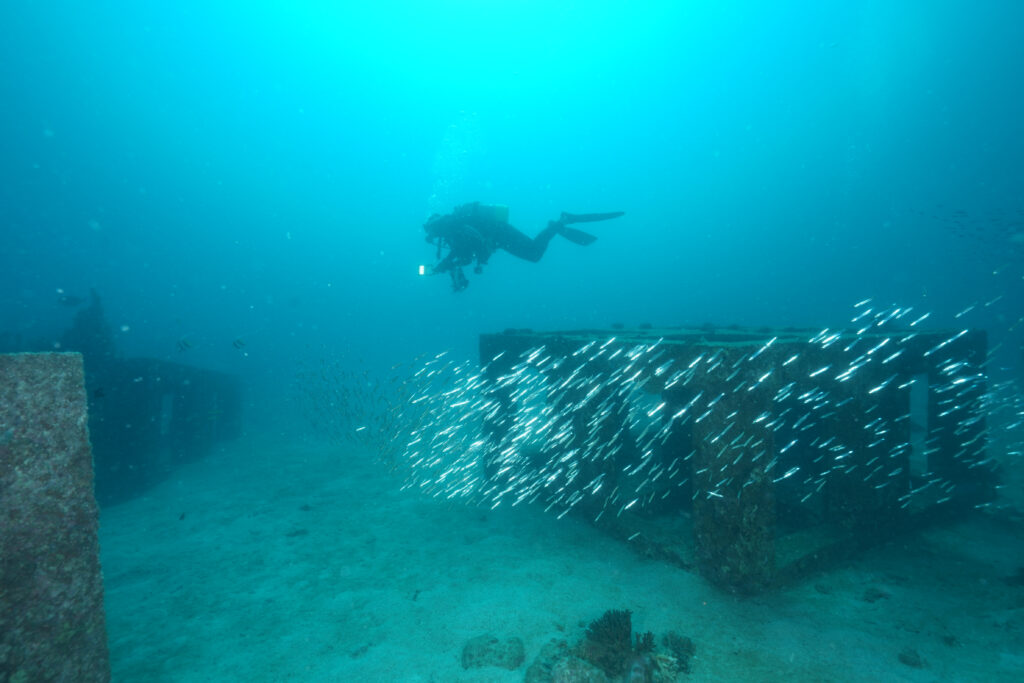

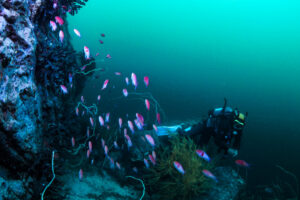

写真は、2016年 錦江湾にて撮影。カメラはフルサイズセンサーでレンズは15mm 設定は、1/100 f8 iso 400

では、

前書き 写真は、何のために撮るか、もしくは編集するか?という目的なくして他人に見せ、かつ良い(わかりやすいとか美しいとか・・)写真はできないと思っている。写真の要素は、露出と構図、そしてポリシーの3つ。この3つの要素を、きちんとできれば、少なくとも他人に見せて嫌がられる写真にはならない。ここでは、その中の構図について、既撮の画像を例として考察及び作品作成してみよう。なお、自分の考えは旧いと思っている。新しい写真の見せ方を追求している方には、不要の考え方だと思うし、不要のスキルと思う。賛同の必要はない。

まず、構図について、考える時、「何を見せたいか?」(目標)が最重要な課題になると思う。次が、「どのように見せたいか?」(方法)である。この目標・方法がイメージになければ、ただのごみ画像を作るだけ。カメラを準備し、スクーバ器材をセットする前に、イメージを決めておこう。

さて、今回は、「錦江湾に群れるアカオビハナダイの様子」を目標として撮影した写真を例とする。

被写体(目標)は、アカオビハナダイである。

この画像は、「無編集」である。

被写体を明らかにするために、ストロボを使用している。

この画像では、「左側の岩」と「右上の黒い物体の一部」が不要に思えるが、構えて、シャッターを押す時、それらは見えていないと思う。水中では、マスク越しのファインダーが見にくいので、勘撮りといえばそうである。それでもある程度の、仕上がり構図はイメージしておく必要がある。また、切りたくはないが、必要なら着るべき。気になる部分は切り落とすことにした。

不要部分を切り落として、被写体は、よくわかるようになって、目標達成に思えたが、画面全体が単調でインパクトがない。単にアカオビハナダイが群れているだけの画像になって、面白みが感じられないので、他人に見せて、良い写真ができたとは思えない。ので、画面にダイバーを加えることにする。

ダイバーを画面に入れ込んで、撮ってみた。画面左側に岩壁、真ん中に少し群れるアカオビハナダイ、右にダイバーの構図。注目のいく被写体(アカオビハナダイとダイバー)が画面を上下に3分割したラインにほぼ集まっていて、画面下側が余っている。下側は不要で、もしも、ここを切った場合、同じ画面比率にするとダイバーがギリギリなので、右の岩壁はカットアウトになる。さらに、アカオビハナダイが少ない感じがするので、この画像は、ボツとした。

これは、手前にアカオビハナダイ、奥にダイバーを配してみた。(トリミングはしてないけど、色は編集している)ダイバーは正面を向いていて、わかりにくい。また、最初の画像と同じで、向かって左手の岩壁が不要に思える。これもボツ。

ダイバーがよくわかること、アカオビハナダイが綺麗に並んで、流れるように配置できたこと。右上の水のグラデーションが自然なこと。などから、この画像を使うことにした。

不要部分は、左の岩壁の一部と右上部の何かの影。さらに、下側の何も写っていない上下に1/4くらいの部分。

全部カットアウトして比率も良かったので、色を好みに編集して、できた画像が下。

あとは、色(プリントして人に見せるなら緑主体。SNSでダイビングの宣伝するなら青主体)と明るさをさらに調整して、気に入った写真にしたいと思っていて・・

構図を、考えるとき、いろんな理論があるけど、結局、「自分の好み」なんだなーって思う。また、その「好み」って、昔からゲージツ家とかゲージツ理論家などが一生懸命考え、実践している黄金分割とか3分割法とか、そんな既知の理論にどんどん影響されていて(多分、ヒトは慣れ親しんだものが美しいと感じると思う。)、それは、子供の頃から「美しい」と言われている「絵画・彫刻」などの2次元、3次元のゲージツに随分流されているなーって思った次第ですー。。

なお、水中マクロ写真では、また、違う構図に注目できる。なぜならば、水中に広がっているリアルな自然は、自分達=ヒトの自分勝手な感覚を常に裏切るからなので、「分割の理論」などという頭で捏ねられたヒトの考えなど全く適用されないから。です。どちらかというと、そのこれまでの美しさを裏切る構図・・自然の中にある「生命維持のための構図」の発見こそ、追求すべきなのかなーとか。大きく振りかぶりましたが、先日、アーチストの卵たちの作品を見る機会があって、深く考えてしまったのでしたー。

最後までよんでいただいてありがとう。私見ですからねー。